Librum Organum

Orgel aus Papier

Wenn ein Schwabe einmal im Jahr zurückkehrt ins Schwabenland, so ist das analog einem Trunksüchtigen, der das ganze Jahr im „trockenen“ Zustand verhadert, und sich dann gleich ein ganzes Faß „Rauschmitteilungen“ an einem einzigen Tag genehmigt: er fällt zurück in den erdenschweren Zustand, auf dem sein Ego wie ein Korken schwimmt, auf dem singenden, brausenden und tobendem Meere der Unbewusstheit, des unbewussten Verlangens und Treibens.

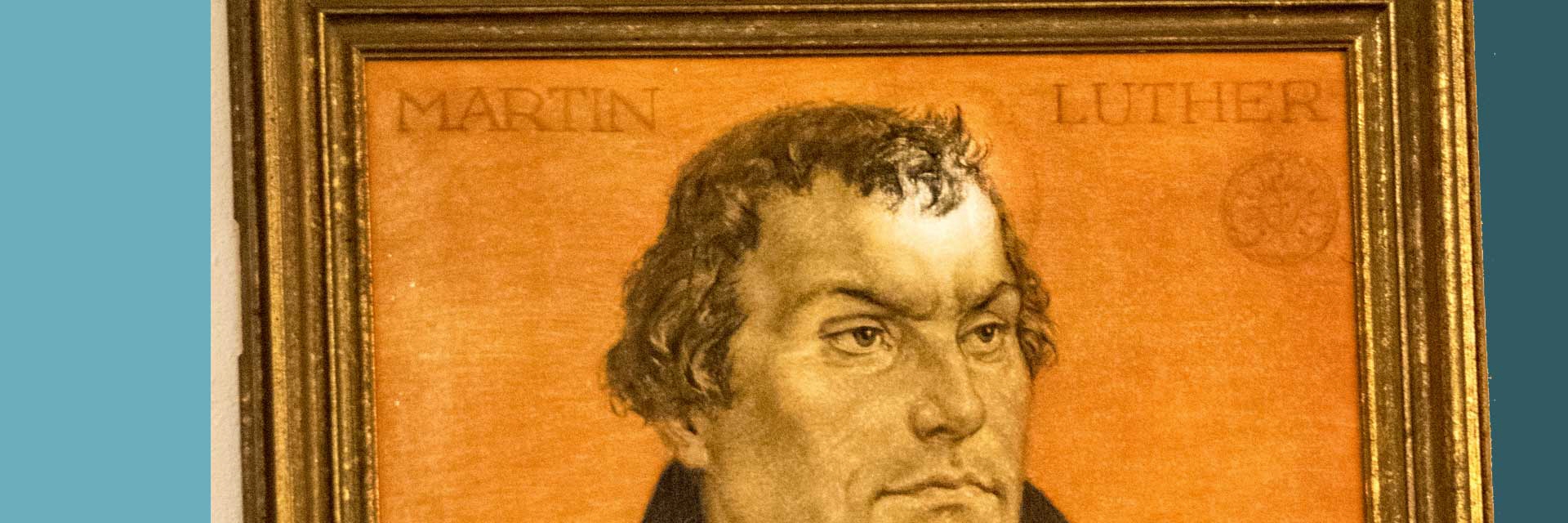

Da sind dann alle Fragen und Antworten immer leidensbetont, da ist er mit Allem und Jedem identifiziert, irgendwo ist alles Kindheit, und irgendwo ist auch immer eine„Walcker“, in jeder Kirche stand mal eine, oder ist noch eine, wie in der Martinskirche in Lauffen, wo man erst kürzlich die wunderschönen romanischen Fresken freigelegt hat, aus 1325, die bei der Installation der Orgel im Jahre 1949 noch unter Verputz gelegen haben; der Chor der Kirche also nur unter halb offenbarter Wahrheit besichtigt werden konnte.

Und auch, die Sprache tut ein Übriges. Er fällt in sie zurück, in das Verniedlichende, Vereinfachende, in die schwäbisch-rokokohafte Manier der blattgoldhaften Sprachverzierungen, des unleidigen Versilberns, in der die größte Anklage noch etwas Erhöhendes vom Hölderlinschen Hyperion in sich trägt.

Von diesem Hölderlin und seinem Hyperion habe ich noch den Geschmack eines „kommenden Gottes“ auf der Zunge, wenngleich wesentlich gemäßigter, reduzierter, durch die Zeiten abgeschliffener, auch im Schwabenland, wie in Bayern und Österreich er kaum noch stärker in Erscheinung tritt, das Bedürfnis, seinem Gotte ein beredetes Wort anzuhängen. Warum glaubt man nur nicht mehr, warum zweifelt man nicht mal mehr am Zweifel?

Und wieder einmal ist es Claudius Winterhalter, der uns aus dieser Sackgasse hilft, als er am späten Abend einen Katalog des Berliner Künstlers Thomas Demand vorstellte, der eine komplette Windlade der Kufsteiner Walcker-Orgel in Papier nachbildete. Sehr filigran alle Pfeifen mit Expressionen und Stimmvorrichtungen dabei nachbildete. Und dann nach all dieser unglaublich aufwendigen „Papier-Bildhauerei“, das Ganze fotografierte und vernichtete.

Es ist, ohne es zunächst zu vermuten, tatsächlich vergleichbar den Arbeiten des Bildhauers Armin Göhringers, der in Alpirsbach die sorgsam vorbereiteten Eichentafeln mit Kettensäge „zerstörte“.

Jedoch werden wir hier bei Demand auf Papierwirkungen geführt, das unsere ureigenste Kraft, die Orgel zu erheben auf Jahrhunderte, mit schwerfälligem Material, mit dem Anspruch der Ewigkeit näher zu kommen, nicht nur im statischen „ewig“ besetzten Dauerton der Orgel, auch der Bauweise, die sprichwörtlich „ewig“ halten soll, am Ende gar den von Oswald Spengler im „Untergang“ ausgerufenen „faustischen Auftrag ans Unendliche vorzustoßen“, wird dieser Orgelbauerauftrag völlig außer Kraft gesetzt, ja ins Umgekehrte verdreht: Orgel sein für ein paar Stunden, papiern sein, wie Zeitungs-Schreiberlinge tun, für den heutigen Tag eben wirken. Denn Morgen ist angstbesetzt, leichenblass wie Papier.

Das Heute noch im Papier gesetzt, aber schon dabei sich ins Virtuelle des Digitalen zu verflüchtigen. Ein Ausdruck wird sorgfältig überdacht. Die Vernichtung des Papiers, alltäglicher Usus, auch Vernichtung des Regenwaldes, wird hier bei Demand zum Ritual. Der Künstler zeichnet die Zeit grotesk ab, macht uns aufmerksam und markiert Zeit und uns. Nicht wie in Halberstadt geschieht, wo noch das „Heilige“ und „Faustische“ vorgegaukelt wird unter Inanspruchnahme blühender Touristeneinnahmen. Jenes was Gottfried Benn bezeichnet hat als: „Das was ihr heilig nennt, nenne ich nur doof“.

Touristenvereinnahmung war es auch was Demand angetrieben hat, diese Orgel zu „bewahren“, als das was sie war. Nämlich Kriegerdenkmal. Nicht Kriegsverherrlichung. Sondern Festhalten einer geschichtlichen Situation, als Kuriosum vielleicht, aber mit Anspruch und Idee. Den Touristen zu bedienen, als städtebauliche Konzeption, das ist schon ein Frevel an der Geschichte, die ja eigentlich immer Eigentümlichkeiten herausarbeitete und die so das Fremde eher unterstreicht, als Kanten glatt zu bügeln und Unterhaltung zu präsentieren. Der Langeweile des Touristen entgegenkommen und dieser Nahrung bieten, wer sich einmal dieser Aufgabe gestellt hat, ist in jedem Fall schon weit davon entfernt noch irgendetwas an überkommenen Kulturwerten halten zu können. Von Neuschöpfen wollen wir gar nicht mehr reden.

So interpretiere ich teilweise den Künstler Demand und denke, dass seine Orgelgestalt „Kufstein“ gleichzeitig beängstigend und berichtigend in ein Denken über den heutigen Orgelbau eingreift, indem er die „papierne Leiche Orgel“ präsentiert, die einst gesungen hat von ihren Helden und Kameraden. Und die ausdrücklich keine Kirchenorgel mit begleitetem Gemeindegesang gewesen ist.

Und nicht einmal mehr dieses Stückchen Papier des Nachbaues bleibt mehr von ihr übrig, sogar das wird noch zerstört. Nur ein Abbild, eine Sekunde Aufmerksamkeit, ein Blitzlicht, präsentiert der Künstler in der Neuen Nationalgalerie in Berlin: der Bruchteil einer Sekunde wird bewahrt und gegen den faustischen Anspruch auf Ewigkeitsgeltung gesetzt.

Ich interpretiere Demand’s Werk also völlig anders als es vielleicht Claudius Winterhalter tat, der vor allem von der artifiziellen Seite tief beeindruckt war, wobei ich mir sage, wir brauchen heute keine Ästhetik mehr, die weit über die Religionen hinausdeutet, wie einst die Romantik. Wer Verantwortung morgen übernehmen will, muss sich jener vielgestaltigen Ästhetik ausdrücklich versagen. Das sind Gründe, warum man heute wieder Kierkegaard liest, weil wir zwischen Ästhetik und Ethik zu entscheiden haben. Wobei Maß und Regel in unserer pluralistischen Gesellschaft, die sie heute noch ist, einem werdenden Kanon zu unterwerfen hat. Vielleicht einem „werdenden Gott“, wie es Rombach vor Jahren beschrieben hat.

All diese Fragen tangieren natürlich die Grundfrage der heutigen Orgelbaukunst: „Erhalten wozu?“. Orgeln, die mit hohem Aufwand restauriert, da werden nach Abschluss der Arbeiten die Kirchen geschlossen. So das museale Gespinst über der Orgel wächst, die nicht nur das Instrument einwebt, ihre Aufführungen inbegriffen, von wenigen populären Plätzen abgesehen, wo noch zur Orgel getanzt wird. Oder um des Volkes platter Gunst jazzt.

Wo endlich alle Barrieren der Metaphysik abgebrochen sind und nur noch Bierzeltstimmung fehlt und Thomas Gottschalk auf der Kanzel: wolla ma se rai lassa, die Sau.“ Was den medial populären Begriff der „Schweinegrippe“ klärt.

Klar auch, dass bei einem Treffen von Orgelbauer gegen 24 Uhr die Metaphysik ab- und der Instinkt, dass irgendetwas nicht stimmt, eingeschaltet wird.

Den Untergang aller großen Kulturen können wir daran erkennen, indem dort die Verfeinerungen der Dekorationen zu überwiegen beginnt und indem man die Reflektion über die Kunst überbeansprucht. Ganz einfach sieht man das heute an der Renaissance, als die großen Werke über Maß und Regel von Martini, da Verona, Cesariano, Serlio u.v.a erschienen und unmittelbar Künstler wie Michelangelo und Raffael neue frühbarocke Stilelemente in ihre Baukunst/Malerei einbrachten. Und so war es auch als der Barock zum Klassizismus sich veränderte.

Wir haben im Orgelbau in den vergangenen 50 Jahren ein unermesslich riesiges Schrifttum fabriziert bekommen, das von Detailreichtum unheimlich und dunkel glänzt und geradezu eine Versessenheit präsentiert in der veräußerten Behandlung der Orgel.

Ein Grund dafür ist natürlich, dass Papiertiger, Skribenten aller Couleur, die niemals irgendeinen Teil an der Orgel gefertigt haben, um deren glorifizierende Beschreibungen nicht verlegen sind.

Papier also, ist der Orgel nicht fremd, sondern wurde in diesen Jahren ihr Lebenselexier. Orgelbauer, die des Papiers nicht mächtig waren, gingen zu Grunde. Andere, die sich des Papiers gut bedienen konnten, waren in der Lage zu überleben, ohne, dass es durch den Bau ihrer Instrumente begründet war.

Wer die Masse an Orgelliteratur im vergangenen Jahrhundert studiert hat und zum Vergleich die wenigen Bücher des 19. Jahrhunderts setzt, aber auch sieht, welche Diskrepanz zwischen Tat und Wort (Bau und Schrifttum) dieser Zeiten dazwischen liegt, der wird unweigerlich zum Schluss kommen, das hier eine Inkongruenz (Gegenstimmigkeit) zwischen der Arbeit am Text und den praktischen Ausführungen liegt. Überbewertung des Papiers also schließt die Unterbewertung der praktischen Kulturarbeit mit ein.

Dieser Schluss allerdings ist dann ein Fehlschluss, wenn man die Idee zur Weiterbildung zu einer neuen Zeit ignoriert. Wenn man das Althergekommene in Schriften packt, um es zu archivieren, und um es damit abzuschließen und den Weg freizumachen für eine neue Zeit. Was allerdings im Orgelbau einen etwas anderen Effekt hat, dass man skribierte Methoden, wie Rauchzeichen aus alten Zeiten symbolhaft ins Orgelwerk einfließen lassen will, um im Rausch der Aufwertung guter, alter Zeiten partizipieren zu können.

Nämlich erst die Orgel tritt ins Bewusstsein, die papiern geworden ist, so wie auf dem Internet nur der lebt, der über Google aufgefunden wird.

So war ein Diskussion über die Frage, welche Bedeutung wohl die heutige Zeit des Orgelbaus in der Zukunft einnehmen wird, positiv daran gescheitert, dass unabhängig zur Orgel andere Entwicklungen in Wirtschaft, Klima, Politik und Weltbevölkerung viel mehr Einfluss haben werden auf die Bewertung des Orgelbaus heute, als es dieser selbst zu schaffen vermag.

Wir meinen anhand der Interpretation einiger Papyrusrollen großartige Kulturepochen vor 3-4-5 tausend Jahren bewerten zu können und übersehen dabei gänzlich das, was Feyerabend in „Naturphilosophie“ deutlich zum Ausdruck bringt, dass bedeutende Völker, ja ganze kulturreiche Erdteile bis vor wenigen Jahrhunderten überhaupt kein Schrifttum pflegten, ja gar keine Schrift kannten. Sogar die Griechen haben mehrere Jahrhunderte ihren Mythos mündlich weitergegeben, ohne sich um schriftliche Niederlegung zu kümmern, weil sie dadurch der feinen Rhetorik sicher sein konnten. Überhaupt ist alles Griechische was vor Platon schriftlich überliefert wurde, in maximal zwei Aldi-Tüten unterzubringen.

Also beginnen wir damit diese Kulturen zu konstruieren, nehmen etwas Materie und Papier aus späteren Zeiten und fertig ist ein völlig entstelltender Hollywood-Film über Alexander den Großen oder Gottfried Silbermann. Über Klang und Stimmung seiner mit Keilbälgen und unbekannten Kalkanten betriebenen Orgel hängt ein Konstrukt, das mit aller Gewalt in unsere Zeit gepresst wird, und das plötzlich einen totalen technischen Gesichtspunkt erhält.

Wir können aus unserer Zeit nicht aussteigen, aber wir haben die Pflicht bei der Beurteilung anderer Zeiten Milde gegen diese walten zu lassen. Wir müssen uns endlich sicher werden, dass jede Geschichtswissenschaft nur interpretiert und Wissen nicht zu haben ist.

Gerhard Walcker-Mayer

gewalcker@t-online.de

Besuch der Voit-Orgel II/26, 1878 in Eppingen

Eine mechanische Kegellade, die wohl vor der Restaurierung durch Rensch mit stark ausgeschlagener Mechanik und klanglichen Mängeln bestückt war. Nun besitzt das Instrument eine elektr. gesteuerte Kastenbalg- (Spanbalg) Anlage. Drei Schrittmotoren ziehen die drei Stöpsel nach Bedarf hoch. Am Balg sind Fühlerkontakte, die Informationen zum Siemens-Steuer-Computer senden. Eine ausgereifte Programmierung ist erforderlich, um auch bei vollgriffigem Spiel den erforderlichen Wind beizubringen. Außerdem kann per pedes Wind erzeugt werden. Dieses Spanbalgsystem wurde von Eberhard Friedrich Walcker (1794-1872) erfunden und jener hatte es bis zu seinem Tode verwendet. Auch dann, als er 1856 bei Aristide Cavaillé-Coll dessen Magazinbälge gesehen hatte, hielt er an diesem Balgsystem fest, obwohl immer wieder bei großen Orgeln (Ulm) Schwierigkeiten damit auftraten. Sogar die Söhne hatten noch in Wien-Votivkirche (op.306, Vertrag wurde 1874 geschlossen, III/62) Pistonbälge, um eine neue Namensvariante zu nennen, auch Stöpselbälge wurde dazu gesagt, eingebaut.

Dieses System der Beibehaltung der Kastenbalganlage ohne Verwendung eines Ventilatorgebläses hat einen ganz grundsätzlichen Vorteil: man hat einfach denselben Winderzeuger, wie er vom Erbauer konstruiert wurde und wie er nun seit 140 Jahren musikalisch genutzt wurde.

Durch das Reinblasen eines Ventilators in das alte Balgsystem entstehen immer Probleme. Einesteils hat man unruhigen Ventilatorwind, dann stimmen die Angaben von Druck und Windmenge nie mit den bestellten Werten überein, und die Maßnahmen, die man zu Ergreifen hat, um alle Mängel aus dieser Ventilation zu beseitigen, sind dann letzten Endes erhebliche Zugeständnisse gegen die Historie.

Man kann solche System aber auch an Tretbalganlagen bei Magazinbälgen verwenden. Auch hier würde man immer ohne Ventilator arbeiten. Es gibt hier eine ganze Menge guter Beispiele, wie man „historischen Wind“ erzeugen kann, ohne die Windkeule aus Weikersheim zu verwenden (oder aus Ungarn, wo die gleichen Motoren derzeit gefertigt werden zu vielleicht 20% reduzierten Preisen, in Details aber grobschlächtiger).

Die Voit-Orgel in Eppingen macht einen großartigen Eindruck auf mich. Besonders auffällig der ganze technische Apparat, Mechanik, Pfeifenwerk, Windanlage. Klanglich habe ich allerdings andere Vorstellungen.

Die Disposition ist noch nicht auf das Voitsche Urbild zurückgeführt, was verstörend ist, wenn man keine Aeoline und Dolce findet, dafür aber Rauschpfeife – als sei nun der Rausch das einzig Wichtige, das man vom Neobarokko übrig gelassen haben muss.

Dies hofft man in naher Zukunft erledigen zu können. Gesamtpreis der Arbeiten war um 80.000,--Euro, was doch ganz manierlich ist.

Auch hier ist es wie in der Lauffener Martinskirche. Noch etwas Verputz muss weg, bevor man die ganze Wahrheit sieht und hört, bevor die romanische Zeichnung an Decken und Wänden wieder ihr Lichterspiel mit heiligen Zahlen aufmerken werden lassen kann. Bevor Rheinberger, Reger und Mendelssohn zum Tanze aufspielen können.

Oder wie richtig hatte Peter Mönch, als er sagte, die Orgel, die ich gestern gehört hatte, heute klingt sie so anders – unerklärlich. In mir also wirkt ohne diese Materie da draußen, eine Veränderung, die ich selbst nicht beeinflussen kann.

Weil man eben an diesem „Werden“ konstruiert, bewusst oder unbewusst, und am „Sein“ das man nicht mehr findet, weil es, um mit Heidegger zu reden in „Seinsvergessenheit“ geraten ist, nur leidet.

Gerhard Walcker-Mayer

gewalcker@t-online.de